笹生優花と畑岡奈紗のプレーオフ。全米女子オープンという世界最高峰の舞台で、堂々とプレーを続ける2人を見ているうちに、34年前の記憶がよみがえってきた。筆者にとって男子の全米オープンの初取材が、このオリンピック・クラブだったからだ。

1987年6月20日、カリフォルニア州サンフランシスコ。突き抜けるような青空のもとで展開された3日目の激闘が鮮烈な記憶として残っている。3日目の18番ホール。15番で首位に並んだ中嶋常幸の第2打が、あろうことかグリーン右手前の高い木の枝にひっかかってしまった。大ギャラリーが見つめる中での出来事で、当然ボールが乗ったあたりも察しがついた。

しかしボールが確認できないことには、ロストボールとなってしまう。ギャラリーの一人が、木によじ登り、上がっていくが、結局ボールは見つからなかった。中嶋はこのホール、痛恨のダブルボギーを叩いてしまった。

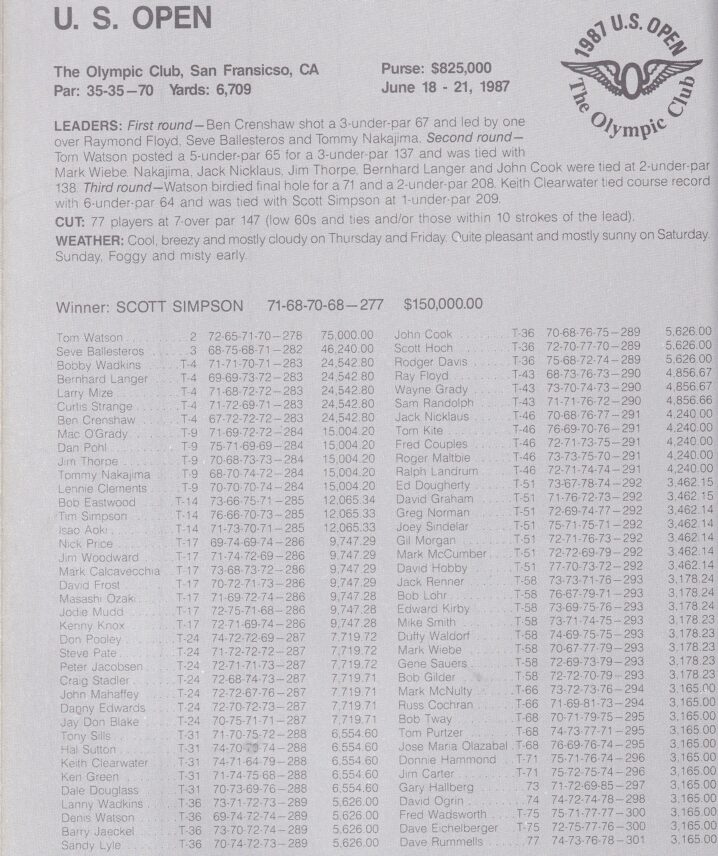

この大会には中嶋だけでなく、青木功、尾崎将司という当時のスーパースター3人が揃って出場していた。結果として中嶋が4オーバーの9位、青木が5オーバーの14位、尾崎が6オーバーの17位と厳しい結果を突き付けられた。その原因を、中嶋はこう振り返っている。「当時は(日本の)試合にも出場しなければならなかった。それで米ツアーに専念することができなかった」。そのために日米を何度も往復し、全英オープンなどで欧州にも遠征していたのが当時の日本選手の参戦パターン。時差ぼけもあれば言葉のハンディもあり、心身共にベストのコンディションを保ち続けるのは至難の業だった。

マスターズを制した松山英樹もかつて日本の出場義務の5試合を消化できず罰金を支払わされている。規定の変更で返金されたというが、この時に松山は日本ツアーのメンバー登録を見送った。皮肉な話ではあるがその結果、米ツアーに腰を据えられたことは、のちの松山が経験を積んでいく上でプラスに作用しことは確かだろう。

恩師である東北福祉大ゴルフ部の阿部靖彦監督は、こう証言している。「当時、松山には『アメリカで骨をうずめるつもりで10年帰って来るな』と言いました。日本人がアメリカに行って、ちょこっと参戦して帰ってくるような形では、絶対だめだと思っていましたから」。

今回2位に終わった畑岡も、すでに米国に本拠地を持ち、米ツアーに常駐して今回の健闘に結び付けている。優勝した笹生に至っては、母の母国フィリピンで生まれ、4歳で父の母国日本へ。7歳でクラブを握ると8歳で早くもプロを志し、ゴルフに専念するための環境を考えてフィリピンへと戻った。9歳でフィリピンの試合で上位に入り、米国にも進出するなど、世界を舞台に経験を積み重ねていった。

13歳でフィリピンの試合で初勝利を挙げると、USガールズジュニアにも出場し、世界の強豪たちとも顔を合わせるようになっていった。日本のフジサンケイレディスにも14歳から出場している。15歳で全米女子アマのセミファイナリスト(準決勝進出者)にもなった。リレー連載の第1回で赤坂副会長も書いているが、16歳で世界ジュニアで2位タイに入った時の優勝者が畑岡奈紗だ。

2018年のアジア大会にもフィリピン代表として出場し個人・団体の2冠に輝いている。フィリピンの現地語であるタガログ語に加え、4歳時にはまったくできず、苦労してマスターした日本語も話す。8歳でフィリピンに帰ってから毎日3時間先生について学んだ英語の堪能さは、全米女子オープンの優勝スピーチで証明した通りだ。韓国語やタイ語も、国際大会を戦ううちにできた友人たちとコミュニケーションするために、自然にマスターしたものだ。5か国をあやつる語学力と、国際感覚。それは日本国内でのみ戦っていては、とうてい身に着かないものに違いない。

それを改めて教えてくれたのが、全米女子オープンの4日間だった。

コメントを残す